サマルカンドで一日を過ごし、ブハラへ向かうことにした。サマルカンド駅から高速鉄道が通っているらしく、わずか1時間半ほどでブハラ駅に到着するらしいのだ。宿のおばちゃんが、タクシーを呼んでおいたからと気をきかせてくれた。待っていると、なんともクラシックな車がやってきた。

今にももげそうなドアを開けると、ワインレッドが怪しいベルベッドの座席に、ウズベキスタンナイスミドルが腰掛けていた。僕は思わずのけぞった。オーラが凄かったのである。

メガネが細かく光を反射していて、レンズの奥には、”かつて秘密警察として、国家の権謀術数の最中に生き、冷戦の崩壊とともに、その役目を終えた”かのような怜悧な目が覗いた。タクシー稼業に暮れながらも、家に帰れば時々は、コーヒーを片手に、昔のことを思い出して、遠くを見つめる……そんなかんじの暗愁をまとったおっちゃんだったのである。

もちろんこんなことはただの妄想なのだけど、このおっちゃんもソ連時代、およびその崩壊の只中を生きた世代である。僕なんかよりはよっぽどいろいろなことを経験して生きてきたのだろうと思う。

ビビってそんな妄想にふけるわたくしを余所に、ウズベキスタンナイスミドルは、言葉少なに、これまたもげそうなシフトレバーをカクカクと操作して車を発進させた。

車は少し煤けたような匂いがした。所々舗装が崩壊しているがたがたの道を走っていく。舗装が甘いのでぐんぐんと砂埃が巻き上がっていく。ウズベキスタンナイスミドルは視線を最小限に動かし、まるで機械のようにハンドルを切る。英語は通じるのだろうか…と疑心暗鬼ながら「クールカー」と告げるとナイスミドルは少し笑った。

15分ほどでサマルカンド 駅に到着した。ウズベキスタンナイスミドルはさっと手を差し出してきた。僕はその手を握り返して、別れを告げた。そう今回はやたらとハードボイルド風に話が始まるのである。

人気の少ないサマルカンド駅には大きなステンドグラスが壁に埋め込まれていて、日の光が緑に色づいていた。

不機嫌そうな警備員が椅子に座ってスマホをいじっている。僕はふと普段自分の働いているビルの隣のビルの警備員の姿を思い出した。なぜ隣のビルなのかと言うと、昼休みに公園でぼーと時間を潰したりしているのだけれど、公園に行くには、隣のビルを通り抜けるのが最短のルートだからである。隣のビルの警備員は、一回の入退場ゲートの横にほとんど石造のような硬度で屹立している。指の一本すらも曲がることが許されない、そんな姿勢なのである。

美術館に厳かに奉られている石造というのはコントラポストと呼ばれるポーズで立っていることが多く、それはつまり、人間の人間らしさを表現するためのポーズなのである。翻って隣のビルの警備員はどうか。もはや石造より石造的なのである。石造の方が人間を模倣して、人間こそが石造なのである。その点、この駅の不機嫌そうな警備員の人間的たるや!

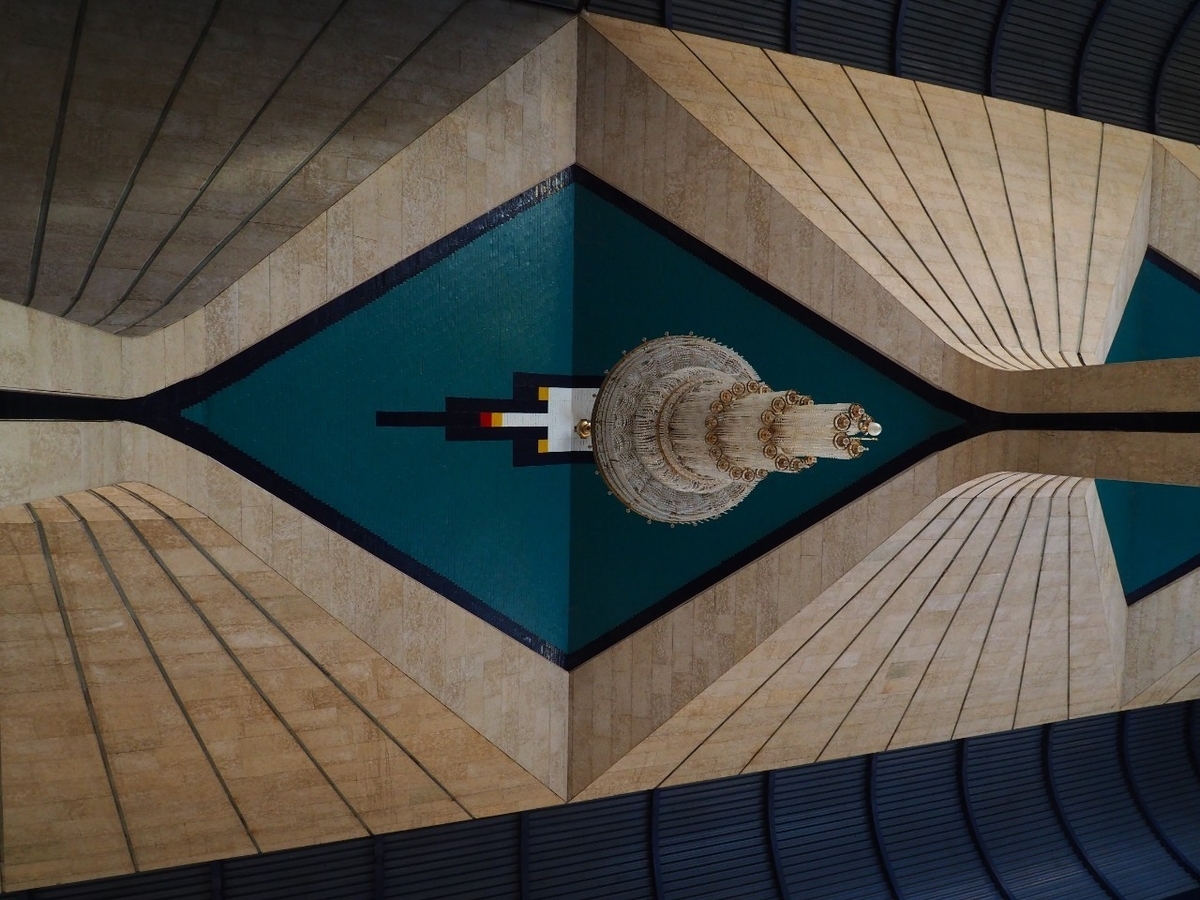

幾何学的な駅構内。

15分ほどすると高速鉄道がやってきた。なかなかきれいである。冬のことだったのでまだ外は寒かった。体重100キロを超えていそうな老婆がのそのそと乗車口へ向かっていくのでついていく。

おろおろしていると百キロ超級の老婆があんたはここよと席を教えてくれた。後ろの方の号車の前から三列目が指定された場所のようだった。リュックサックをおろして席についた。十日間の旅程なのに、高さ30センチほどのリュックサック一つしか持っていなかった。バックパッカーならぬ、リュックサッカーである。僕は甚だしい腰痛持ちなので、バックパックなど背負った日には、ものの一日で歩行に困難が生じて後の日程に著しい支障が発生することが明らかだったので、衣類を基本的人権が担保される最小最低限にして、夜中にひとり、ごしごしごしごしと手洗いすることによって、清潔を保っていくという方針にしていた。

リュックサックから本を取り出して読み始めた。人がぞろぞろと車内に入ってくる。しばらくすると高速鉄道はブハラに向けて動き始めた。動きはスムーズで日本の新幹線に乗っているのとほとんど変わらないような乗り心地であった。

どんよりとした小説を読み耽っていた。サマルカンド市街を抜けると一気に乾燥した地帯に突入した。柔らかそうな雲の下、時々、羊の群が悠々と歩いているのが見えた。

「ちょっといい?」窓側の席に座っていた30代中盤くらいの男性が英語でそんな感じのことを言って席を立った。足を引くと、男性はトイレに向かったようだった。しばらくすると、男性は戻っててきて、「旅行にきたの?」と聞いてきた。

「そうなんですよ、ブハラの行って、その後イスタンブールに行こうと思ってるんです」

「いいね、俺たちは、ロシアに出稼ぎに行っていて、今日ちょうど地元に帰るところなんだよ」

「ロシアのどこで働いてるんですか?」

「モスクワの近くだね。建築関係だよ」といって、男性はサンドイッチを頬張った。彼の仲間の出稼ぎ帰りの男性が四人ほど後ろに座っていて、現地の言葉だったので何を話しているのかはよくわからなかったのだけど勝手に脳内補完すると、「マジ、仕事、ダルよりのダルだわ〜」「ていうかマジ、あいつ超ないわ〜なしよりのなしだわ〜」といったかんじの愚痴を溢しているようだった。

窓際の男性は比較的善良なオーラを放っており、俺の仲間がうるさくてすまんなといった表情で、肩を竦めた。

窓の外は一気に雲が立ち込め、あたりが一気に暗くなった。このへんは気候が変わりやすいのだろうか。

小説の中では、男がラーメンを食べていた。うむむ、ラーメンか、そろそろ日本食も恋しくなってきた頃であることだなあなどと思った。後ろの出稼ぎ帰りの集団が有り余る元気を酒に溶け込ませ、乾杯を始めた。

小さな小瓶から透明な液体をカップにそそぎ、コーラで割って飲んでいるようだった。とろとろと瓶の口から流れる液体は少し粘性があるように見えた。ロシア帰りと言っていたし、ウォッカでも飲んでいるのかなと思った。

「ヘイ、ブラザー!」後方右斜45度に座っている歯のかけた男が話しかけてきた。僕の読む本を眺めて彼は言った。

「ニーハオ!」

車内の人々が一気にこちらを見た。そう、2月は中国でコロナウイルスが流行り始めた頃で、なにかとみんながセンシティブだったのである。外国に生きる中国人の心労たるやすごいものがあるだろうなと思った。僕は「オ〜アイムジャパニーズ」と告げると、「オ〜ソーリーソーリー」といって後方斜45度の男はニカっと笑った。前歯だけでなく、やや奥の歯も欠けていた。

「みんな、同じ仕事をしているんですか?」と聞くと、後方右斜45度の男のさらに右に座る男が何かのコーラ割りを威勢よく呑み下して言った「そうだ、みんなモスクワ帰りだ、モスクワは寒いぞ」

「今日は久しぶりに帰ってきたんですか?」

「半年ぶりくらいだな」

ばははははと男たちは笑った。弁が弾け飛んでいるかのように笑った。何がそんなに楽しいのかよくわからなかったが、とりあえず僕も笑っていくことにした。

「ヘイ、ブラザー、お前も、飲むか」と言って、後方右斜45度の男が言った。

「おお、いいんですか?じゃあ、一杯……」といって彼からコップを受け取ると、今度は右に座る善良の男が「ヘイヘイヘイ」といって、透明な酒を注ぐのを静止した。男たちは再びばははははと弾けるように笑った。

僕は一体何が面白いのか本格的にわからなくなってきたのだけど、とりあえず笑顔を堅持する方向で進めていくことにした。

いつしか、ウズベキスタンの大地は雪で白く染まっていた。

隣に座る男がタバコでも吸いにいくのか席を立った。後ろに短髪のマッチョが僕の席をこづいた。

「なに?」

「イスタンブールへ行くのか」

「明後日の昼くらいに到着する予定なんです」

「イスタンブールはいいところだぞ」

「行ったことあるんですか?」

「いや、ないぞ」

マッチョのウズベキスタンジョークは快調だった。

「これ見てくれよ」マッチョはアメリカの1ドル札が印刷されたプラスチックのケースを取り出した。マッチョにアメリカというのはやたらと似合ってしまうものである。

「これ何?」

マッチョは冗談のように太い腕の先でちょこんと持っているドルケースのチャックを開けた。中にはお茶葉のような枯れ草がこんもりと入っていた。

「トライ、トライ」マッチョは彫りの深い、大きなくっきり二重の目でこちらを見た。

「ノーノー」何をどうトライするのかも不明なのだが、とりあえず何やらやばそうなものであるように思われた。

「トライトライ!」マッチョは筋骨隆々の腕で僕にそれを渡そうとした。ノーノートライトライ問答を繰り返し、こいつらマジやばいやつだ……と思っていたら、隣の席の男が帰ってきた。

「おいおい、なにやってるんだよ。やめろよ」と善良な男はちょっと慌てながら現地語でおそらくそのようなことを言った。

男たちは、やはりばはははははとけたたましく笑った。場の恒常性維持のため、僕もとりあえず笑うことにした。代わりにマッチョはピーナッツをくれた。僕はそれがピーナッツであることを祈りながら口へ放り込んだ。

小説に戻り数ページめくると、ラーメンを食べる男は、隣に座っていた男に凄惨な殺し方をされていた。フィクションが代わりに死んでくれたのかもしれないと僕は思った。

無事、ブハラ駅に到着した。ブハラの駅ではタクシー運転手が大量に待ち構えており、客の争奪戦を繰り広げていた。僕は比較的温厚そうな老人を見つけて、ここの宿まで連れて行ってくれと告げた。男は、顔の皺を深め、ニヤッと笑った。男の見える範囲の全ての歯が金歯だった。男の欲望を象徴するかのように、金歯は口の中で唾液にまじり鈍くギラギラと輝いていた。

ブハラ編へつづく…かも