- 埼玉には何があるのか(なにもない)

- 武蔵野台地を知るため、角川武蔵野ミュージアムへ

- 武蔵野台地の雑木林の腐葉土を使った三富野菜を食べる。

- 武蔵野台地一周へ。北端、川越を目指す

- 武蔵野台地の名物、朴訥だんご

- 狭山茶のアイスクリームを食べる

- 台地の北端は東明寺

- コンビニの裏に、大きな段差。武蔵野台地のふちを見る。

- 大小様々な段差

- 台地で水を獲得するのがいかに困難か。渦を巻くまいまいず井戸

- 武蔵野台地であるからには、武蔵野うどんを食べずには終われない

- そして、メリケン武蔵野うどんへ

埼玉には何があるのか(なにもない)

昔、書いた埼玉の起源を探るブログが地味に評判が良かったので、第二回の埼玉探査隊を組織すべく、埼玉某所に友人達を召集した。

埼玉県の”さいたま”の起源を探しに真夜中の埼玉へ - 今夜はいやほい

「埼玉について、またなにか理解を深めていかねばならないと思うんだよ」と僕は言った。

埼玉育ちで埼玉で公務員をする生粋の埼玉県民田中は「そうですね...」と言って焼きとんを食べた。

埼玉には基本的に何もないのだがかろうじてあるとすると、やきとんがある。埼玉の西部地域の一部では豚食文化が盛んであり、焼き鳥の名でやきとんが出てくる。豚のかしらに辛みそをつけて食べるのだが、これが結構おいしいのだ。

「この間は行田だったから、秩父でもいく?」と僕が言うと、埼玉に育ったが東京に移り住み、徐々に帝都に魂を売りつつある男加藤が「でもこの間秩父行ったんですよね...」と答えた。

1時間半ほど、埼玉のどこへ行くべきか話あったのだが、驚くべきことに何の案も出なかった。とりあえず二次会に行くことにした。やきとんの次は、調子を変えて、ベトナム料理に行くかという話になった。埼玉で食べられる外国料理というと、川口の中華が思い浮かぶが、西の方では、ベトナムの料理が多いのだ。

猪肉のレモン和え的なものとカエルとバナナの煮込み。

カエルとバナナ?一体それは何なんだなどとひとしきり盛り上がっていると、当初の埼玉の探査をする話はどこかへ消えていってしまった。4時間話をしても、埼玉で何をするべきなのか何もアイデアが出ることはなかった......

別の日、偶然田中に会うことがあり「埼玉でなにか知見を深めるべきものは本当にないのだろうか」と聞いた。

田中は、そうですねえという顔をして「あ、埼玉といえば、武蔵野台地がありますよね、それをぐるっと一周してみるというのはどうですか」

埼玉といえば、昔は東京と一体で武蔵国と言われていたわけだが、この地域はぼこっと台地になっているのだ。

「確かに、それはもしかすると面白いのかもしれないね...でも、周ったところで何かあるのかな」

「台地の内側は、水がないので、人がすみにくかったのですが、へりのところは、昔から人が結構住んでいて、湧水とかも出て水も綺麗なので、いろいろ特徴があると思うんですよね」

「なるほど、昔、国木田独歩の武蔵野を読んだことあるけど、あの鬱蒼とした雑木林のイメージをどこかで見ることができるのかもしれないね」

「そうですよ!」

ということで、埼玉探査から少し外れてしまったけれど、概ね埼玉ということで、僕たちは、武蔵野台地を一周し、その特徴をつぶさに観察することとしたのである。

武蔵野台地を知るため、角川武蔵野ミュージアムへ

まず、武蔵野台地について知見を深める必要があるだろうということで、角川武蔵野ミュージアムにて、そのむやみやたらと大きい台地が一体なんなのか知見を深めることにした。

角川武蔵野ミュージアムには、公園が併設されており、そこにくぬぎが生い茂っているのだ。国木田独歩の武蔵野でも詳細に描写されている通り、とにかく雑木林が特徴であるらしい。

江戸時代に、多摩川から水が引かれるようになりそこで新田開発がすすみ、田畑の肥料にするために木を植え、腐葉土が作られたらしい。そんな人為的行為によって、雑木林が増えたということのようなのだ。

参考:武蔵野市の雑木林の現状と課題

http://matimati.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/FestaZokibayashiReport.pdf

そうやってみると、ぽこぽこ生えているくぬぎにも歴史があるのだなあと思う。

角川武蔵野ミュージアムの本体にやってきた。

武蔵野台地の広がる地域についての資料が色々あるということのようだったので、そのエリアに向かうことにした。

武蔵野回廊 | TAKENORI MIYAMOTO / Portfolio

さあ、これから、武蔵野の知見を存分に深めるのだと、勇んで中に入ると、そこでは、なぜか可愛らしいお魚の絵があちこちの壁に貼りつけられていて、子供たちがきゃっきゃとにぎやかに走りまわっていた。

なんと、お魚の特別展がやっているため、武蔵野の展示エリアが消滅していたのである。

「なんか、子供だらけですね」と田中が言った。

「そうだね、困ったね」僕は、まずは角川武蔵野ミュージアムに行こうと言った張本人だったので、ふたりの冷ややかな空気に動揺した。

お魚の展示をしているスタッフのひとに、武蔵野回廊ってありませんか?と聞くと、あまり詳しくないのか、武蔵野回廊?ここは、小学生がくるような展示だぞ、何言ってるんだ的な視線を向けられたため、すぐさま退散した。

武蔵野台地の雑木林の腐葉土を使った三富野菜を食べる。

そう、角川武蔵野ミュージアムという名前であるにもかかわらず、その日武蔵野の展示は、博物館の中にほとんど皆無だったのだ。

「これはうけますね。せっかく来たのにまさか何もないとは思いませんでした」というようなことを加藤は言った。

「まあ、武蔵野の展示をしても人なんて来ないでしょうしね、そりゃアニメやお魚の展示しますよね」と田中は言った。資本主義の現実である。

とりあえず昼ご飯を食べることにした。

埼玉の豚を使ったハンバーグを注文した。野菜は、武蔵野台地の雑木林の腐葉土を使った伝統的な農法で作られた三富野菜を使っているというようなことが書いてあった。一応武蔵野台地の特徴を持ったものを食べることには成功した。

ハンバーグも、歴史的に埼玉で飼育されているらしい、黒豚を使ったものということらしかった。

「まあ、ここにいてもしょうがないですし、とりあえず、武蔵野台地一周を開始しますか」と加藤が宣言し、僕たちの武蔵野台地一周の会がスタートした。

武蔵野台地一周へ。北端、川越を目指す

博物館近くのタイムズのカーシェアの車に乗り込んだ。加藤が運転をすることになった。

「どこに行きますか」

「所沢からだと、北端が一番近そうだからとりあえず川越に向かうか」と僕は提案した。加藤がエンジンをかけ車は出発した。

落ち葉農法というのはやはり、この辺りの名物らしい。

武蔵野台地の名物、朴訥だんご

僕は、道の先に、赤いのれんがかかっているのを見つけた。

「この辺って、団子が有名らしいですよ」と田中が手元の武蔵野台地の地形の本を読みながら言った。

「とりあえず、食べてみましょう」と加藤が近くに車を止めた。

検索をしてみると、こんなことが書いてあった。

なぜ、名物として広まるようになったのかは定かではありませんが、一説によると、太田道灌(おおたどうかん)が武蔵野に鷹狩りを催し、その帰途所沢付近に立ち寄った際に、地元の人がだんごを焼き、醤油をつけて出したのが始まりとも言われています。当時の農家は自家用として陸稲(おかぼ)を栽培していましたが、硬質米(水穂は軟質米)で、特に冷たいご飯になると固くてぽろぽろするものでした。そこで考えられたのが米粉(粉末)にして、焼きだんごにするという方法でした。

醤油の焦げたいい匂いが漂っていた。一人一本ずつ購入した。みたらしではなく、単に醤油を塗ったものであるようだ。木訥としている。

「わりとうまいですね」と加藤は言った。

「これが所沢だんごか、こんな味なんだね」噛んでいると焦げの苦味が口に広がった。こちらに媚びてこない味がした。

田中は何も言わずにもくもくと食べていた。

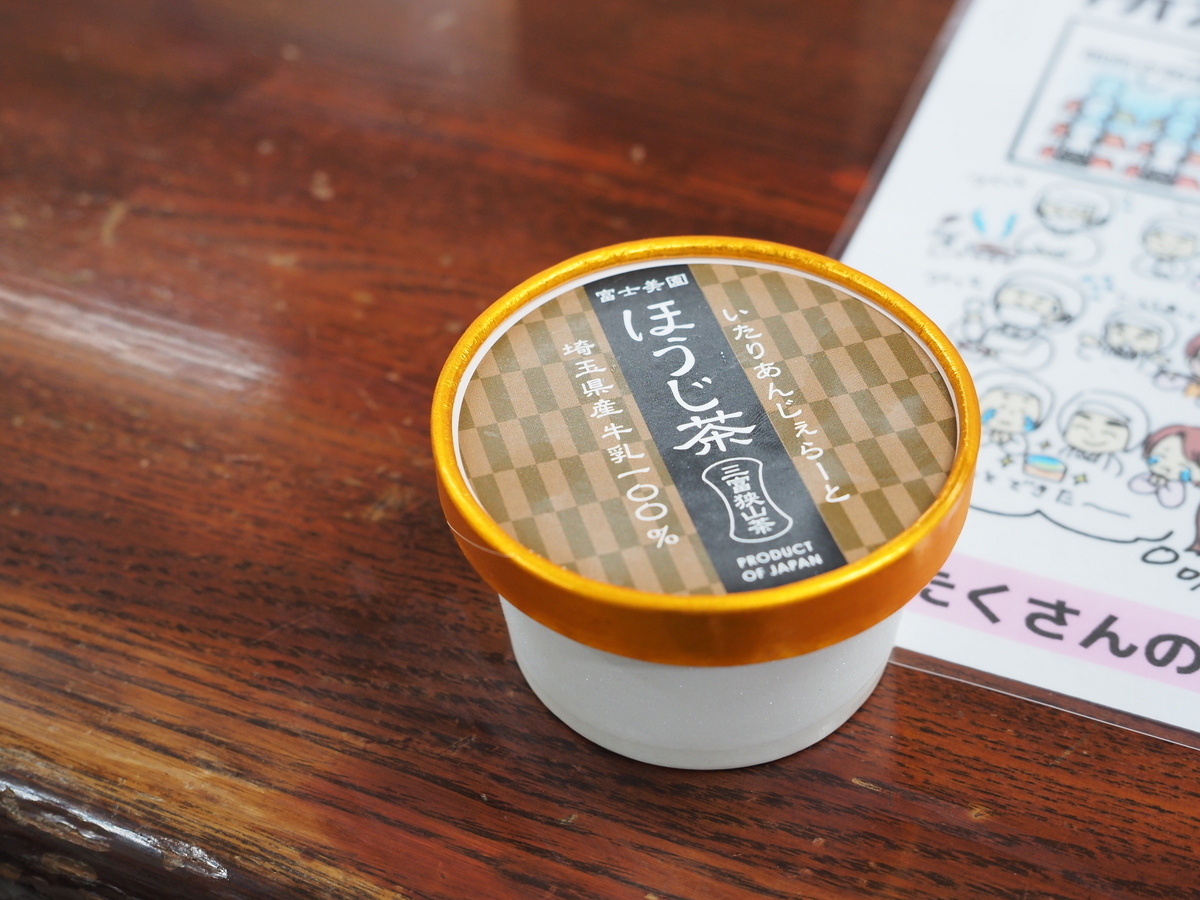

狭山茶のアイスクリームを食べる

再び車に乗り込んだ。武蔵野台地は水はけがよいので、全く水田がない。これだけ広大な土地があれば普通は水田だらけになっていそうなものだが、周りを見回すと、畑ばかりが広がっていた。

「畑のなかに、結構茶畑が混じっているね。このへん狭山茶が有名だもんね」

「そうですね、茶、飲んで行きますか」と加藤が言った。

「じゃあ、飲めそうなところを探してみるよ」

イートインコーナーがありそうな茶の店を探した。

「ここどう、富士見園」

「おお、なんかここなら店で飲めそうですね」

生い茂る茶畑の間を、車で数分走った。

車からおりると立派な茶畑が広がっていた。

店に入るやいなや「すみません、喫茶サービスはやっていないのでお茶は飲めないんですよ」という事実を告げられた。ぼくたちが、そりゃそうかと残念がっていると「その代わり、アイスで良ければありますよけど」とスタッフの人が教えてくれた。

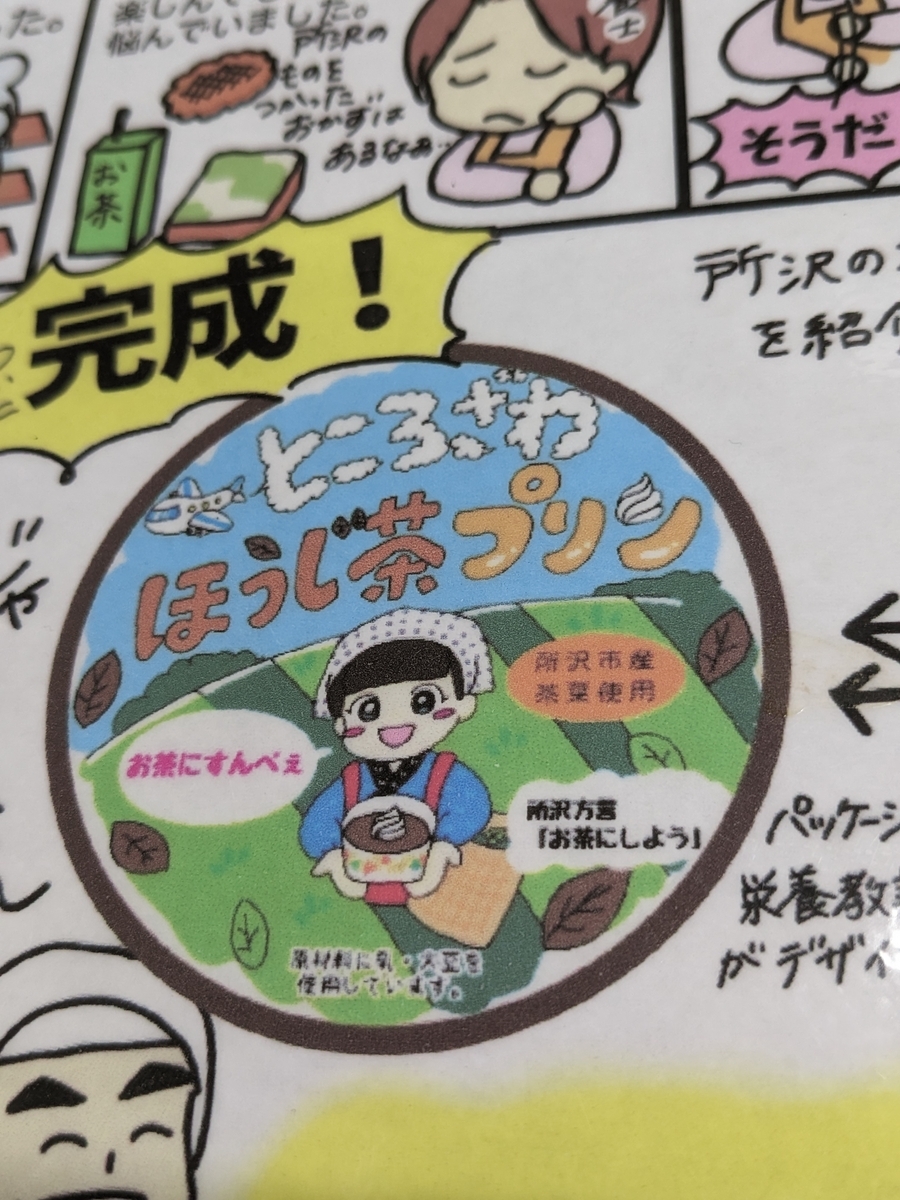

「じゃあ、アイス食べますか」と加藤が言うと田中が「いいですね」と答えて、ほうじ茶のアイスを食べることになった。

椅子に腰かけ、ほうじ茶アイスを食べる。かなり濃厚で、口のなかにお茶のよい香りが広がる。おいしい!おいしいと皆で言いながら食べる。店員の方が、こいつらすごいおいしいおいしい言っているなと思ったのか、なんと、茶を入れてくれた。

やはりお茶も美味しかった。

机の上に置いてあったチラシを見た。所沢には「お茶にすんべえ」という方言があると書かれている。スーパーのっぺりベッドタウン埼玉にも方言があったとは...どれくらい使われているのかは不明だが、こういう固有の語尾の処理が残っていたりするのは面白い。

僕たちは、早速武蔵野台地の恩恵に預かり、小腹を満たした。いよいよ、武蔵野台地を一周すべく、武蔵野台地の最北端にに向かって車を走らせた。雑木林が目に入る。国木田独歩の武蔵野は渋谷のあたりのことだと聞いたことがあるが、昔はあのへんも、もさもさと雑木林が生えていたりしたのだろうなと思うと、なんとも不思議なことに思えた。

台地の北端は東明寺

川越エリアに突入した。

「でも、台地だからといって、そんなに差がわかるほど段になっていたりするのかな」

「おそらく、整備されてしまっていて、段差というよりは、緩やかな下り坂になっていると思いますね。多分、この東明寺のあたりが武蔵野台地の北端ですね」と地形の本に目を通していた田中が言った。

「じゃあ、そこにいきましょう」と加藤はぶんと車を走らせた。

雨が降ったりやんだりしていた。

東明寺に着いた。

ここが、台地の先端であるような感じのことが書いてある。どうやら、ここは本当に北端であるらしい。

「お、見てください、ここ、分かりやすく道が下っていってますよ」と加藤が言った。

「本当だ。蔵の街のエリアのあたりからなだらかに下ってるんだね。東京の下のあたりからこの辺までずっと台地がひろがっていると思うとめちゃくちゃでかいね」

「いやあ、坂ですね!」と田中も嬉しそうだった。そう、武蔵野台地をめぐるというのは、つまり、坂を見続けるということなのだ。

僕たちは、この巨大な武蔵野台地の北端を見ることに成功した。人間の左回りが好きという謎の心理にそのまま従い、僕たちは武蔵野台地の西端に向かって、進んでいくことにした。

コンビニの裏に、大きな段差。武蔵野台地のふちを見る。

台地の西側のほうの縁を車でひたすら進んでいく。途中コンビニでコーヒーでも買おうということになり、車を止めた。

コーヒーのボトルを手に、あ、雨やんだなあと駐車場を散歩しているとコンビニの裏手に大きな段差ができているのを見つけた。

「加藤くん、田中くん、めっちゃ段差あるよ!」

「え、どこですか」といって二人が走ってきた。すごい、めっちゃ段差ですね!!と加藤が嬉しそうに言った。そこは道の敷設などによって人工的に調整されることを逃れたらしく、かなり明確に1~2メートルほどの段差が残っていた。

三人で、これはすごい、いい段差だ!とパシャパシャと写真を撮った。はたから見たら奇妙な奴らがいるなと思われただろう。この後、段差はいろいろ見るのだけど、これが、最初の大きな段差だった。

大小様々な段差

コンビニを出て、また台地の縁を進んだ。段差が明確なところがあると、皆で車を降り、なるほどなどと言いながらその土地の傾き具合を眺めたりしていた。

ヘリのふちに立っているホテルがあった。なかなかすごい勾配になっている。

台地を降りると、やはりなだらかな水田地帯が大きく広がっている。普段あまり意識しないけれど、武蔵野台地の内外で光景が全然違うことがわかる。

清水下という公園もかなり台地のフチであることが分かりやすい。ちょろちょろと湧水が出ていた。

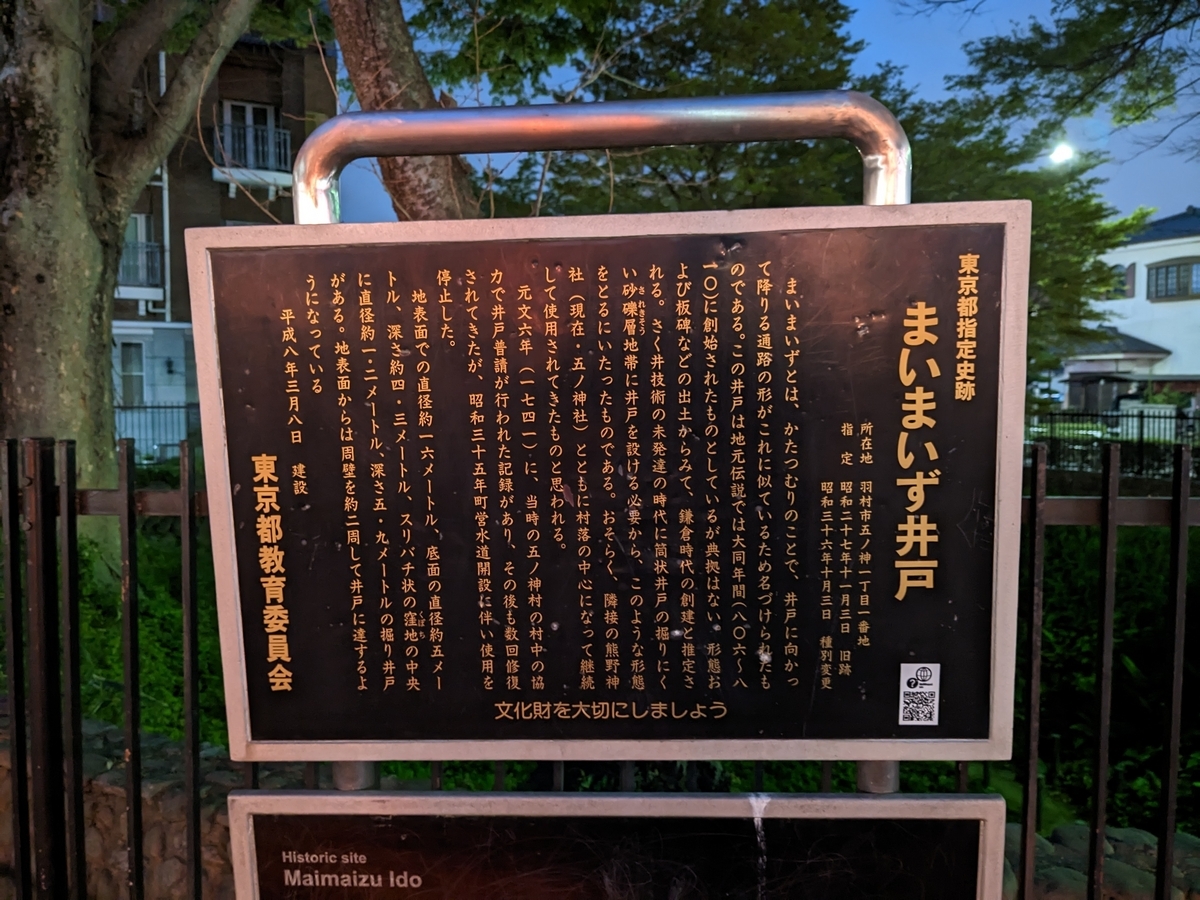

台地で水を獲得するのがいかに困難か。渦を巻くまいまいず井戸

埼玉を南下し続け、武蔵野台地の西端を目指して進んでいた。

「武蔵野台地は、水がなかなか取れなかったから、変わった形の井戸が残っているらしくって、この先にあるみたいだよ。羽村のあたり」

「行ってみましょう!」と加藤は段差を見つけては止まりを繰り返し、何時間も運転しているのに元気にそう答えた。田中は、後部座席で爆睡していた。すっかり陽も落ちてきていた。

羽村駅に近づいてきた。どこからかぴーひゃらひゃら的な、音が聞こえてきた。車を徐行で走らせていると、その音はだんだん大きくなってきているようだった。駐車場に車を止め、武蔵野台地の地形が作った井戸、まいまいず井戸に向かっていると、提灯を吊り下げた山車がのしのしと進んできているのが見えた。偶然にも祭りの日だったようだ。

僕たちは、山車をみるのもそこそこに、まいまいず井戸に向かった。公園の中にあるようなのだが、ぐるっと柵で覆われていた。

柵の中を覗き込むと、渦を巻くようにして一番深いところに井戸が掘られているのが見えた。

「すごいですね。これかなり深いですよ」と加藤が言った。

「だよね、5メートル以上ありそうだね。これ掘るのなかなか大変だよ」僕は、そこだけぽっかりと静まり返っているかのような井戸の底を眺めた。

「昔は、こうでもしなければ水が取れなかったわけですよね。そりゃ人もなかなか住みつきにくいですよね」と田中が言った。

入り口があったので、まいまいず井戸をくだっていく。ちょっとした社のようだ。祭囃子が聞こえてくるもんだから、この渦の底にいると、ちょっとタイムスリップでもしているかのような気持ちになった。

この井戸は、正確なことは不明だが、どうも鎌倉時代からあったという説があるらしい。千年以上前のことだ。

武蔵野台地であるからには、武蔵野うどんを食べずには終われない

僕たちは、まいまいず井戸に感嘆し、いやああれはなかなかすごかった!などと思い思いの感想を述べた。所沢に車を返しに行かねばならないので、そろそろ引き上げなければならない。

「やっぱり、最後は武蔵野うどんかな」と言うと「やっている店ありますかね」と加藤が答えた。

確かに、うどん屋は、その日出る麺が終わったら、それで営業終了という店が多いのだ。Googleマップに武蔵野うどんと打ってみる。

「お、加藤君、これぞまさに武蔵野うどんという出で立ちのものがあるよ」

「いいですね、じゃあそこに行ってみましょう」と車を快調に20分ほど走らせた。車はどんどんと細い路地に迷い込んでいき、あたりは街灯もまばらの住宅街になった。

「これ、店やってるんですかね......」と田中が言った。

「そういうこと言っていると、本当にやっていない気がしてくるから」と言いつつ、僕もこれは厳しそうだと思っていた。あとひとつ曲がったら武蔵野うどんの店であるにも関わらず、あたりはしんと暗かった。

細い道を右折すると、案の定、純然たる暗闇が広がっていた。

「やってないね」と僕はため息をついた。

「やってないですね」と田中は言った。

「次の候補はどこですか」と加藤が言った。

僕は再びGoogleマップを開き、やっていそうな店を告げた。車は夜道を走った。

次の店もGoogleマップ上は開店中となっていたが、店は開いていなかった。

「なかなか厳しい戦いですね」と長時間運転している加藤が少し嫌気がさしたような感じで言った。

「もしかして、武蔵野うどんを夜食べられる店というのは無いのか......」と僕はあきらめかけていた。

「でも、もう武蔵野うどん食べる気分になっちゃいましたよ」と加藤は言った。僕には、運転手加藤が食べたいと言っているのであれば、それを見つける義務があるのだ。

「そうだよな、武蔵野台地をめぐっていたわけで、ここでいきなり何の脈絡もなく、ラーメンとかを食べるわけにもいかないものな......」

そして、メリケン武蔵野うどんへ

問題は、皆、帰らなければならないので、所沢に車を返すということを考慮して店を探さなければならないということなのだ。ひたすら検索をしていると、東村山のあたりに、メリケンなる武蔵野うどんやがあるのを見つけた。

「あ、あった、あったよ!」僕は、にわかに興奮して、スマホを二人に見せた。

「まだ、開いていますかね」と田中は懐疑的である。

「武蔵野うどん居酒屋と書いてあるから、夜でも多分大丈夫っぽいよ」

「それにしても、武蔵野うどんでメリケンって何なんですかね」と加藤は至極まっとうな意見を述べた。

このメリケンなる武蔵野うどんが真正な武蔵野うどんであるかについては、いささかの疑問が浮上したわけなのだが、現実的に行けそうな店はそこだけだったので、それ以上は何も考えずに店に向かった。

AMERICANが輝いている。

本当に、大丈夫なのだろうか、ピザみたいなうどんが出てきたりしないだろうかと、腹の底に疑問を抱きながら、きのこ肉うどんを注文した。

うどんはすぐやってきた。メリケン武蔵野うどんはアメリカナイズされることはなく、ただしく武蔵野うどんであった。

「普通にうまいね」と僕は言った。

「そうですね、なんというか、普通に武蔵野うどんですね」と加藤は言った。

「いやあ、やっぱこれですね」と田中が言った。

僕たちは、普通においしい武蔵野うどんを食べ、とりあえず満足をした。小麦は血糖値を急速に高めているようで、ぐっと眠くなった。助手席に乗るものの義務、起きていることを一瞬放棄して、心地よい睡眠をしばらく貪っていると所沢についていた。角川武蔵のミュージアムは煌々と輝いていた。まだ、武蔵野台地一周は四分の一が終わったばかりだ。武蔵野台地のなんと大きなことか!

つづくかもしれない......